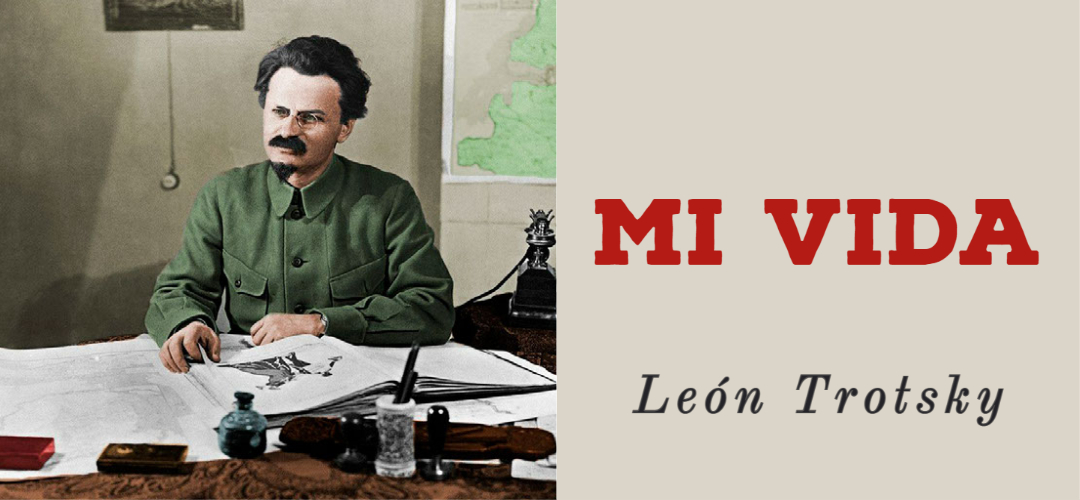

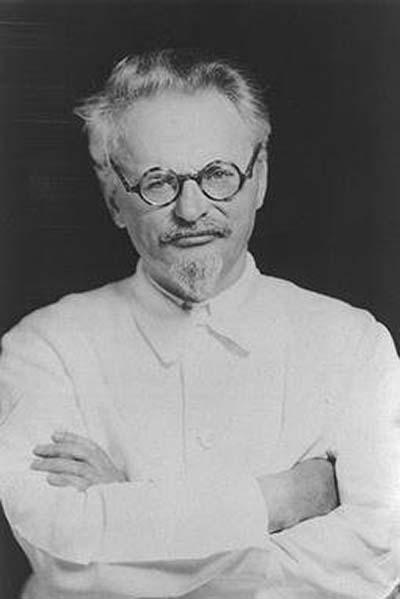

“León Trotsky escribió una vez: ‘La locomotora de la historia es la verdad, no la mentira’. Es muy importante restablecer la verdad histórica en el mar de confusión, falsificaciones y alteraciones en el marco de la lucha de clases creada por los opresores y explotadores del mundo, en un intento de mantener el statu quo. La publicación de la autobiografía de mi abuelo, Mi vida, es un paso importante para establecer la verdad”. Esteban Volkov

Disponible para descargar en:

Esta obra ha sido tomada de la edición digital de Titivillus con agregados del Centro de Estudios Socialistas Carlos Marx.

Para ofrecer al lector garantías de autenticidad,

en una obra de la importancia de ésta,

hubo de hacerse la versión sobre el texto alemán,

revisado por el autor.Damos las gracias a Frau Alejandra Ramm,

traductora al alemán del original ruso,

que desinteresadamente puso su trabajo

a nuestra disposición.(Nota del Traductor)

Prefacio

León Trotsky escribió una vez que "La locomotora de la historia es la verdad, no la mentira". Es muy importante volver a establecer la verdad histórica en medio de la confusión, falsificaciones y alteraciones en el marco de la lucha de clases creada por los opresores y explotadores del mundo en un intento por mantener el status quo. La publicación de una nueva edición de la autobiografía de mi abuelo, Mi vida, es un paso importante para establecer la verdad.

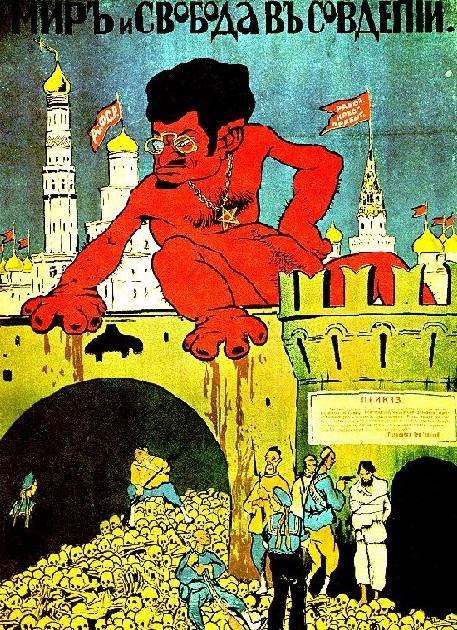

Es completamente falso que estalinismo y bolchevismo sean lo mismo. Habiendo usurpado el poder, la casta privilegiada de funcionarios se dedicó de manera determinada a la tarea de aniquilar el Partido de Lenin. Stalin erigió su dictadura sobre los cadáveres de los líderes de la Revolución de Octubre. Pero quedaba un hombre para exponer los crímenes de Stalin y la burocracia.

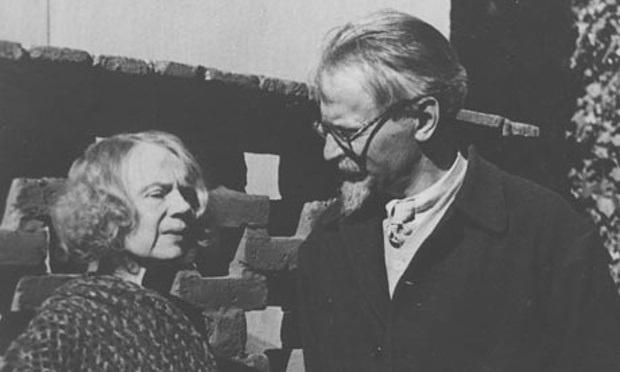

Durante más de una década, Stalin dedicó recursos económicos y humanos ilimitados para eliminar a Trotsky. Uno por uno, los partidarios y la familia de Trotsky cayeron víctimas de la máquina asesina de la GPU. Finalmente, el 20 de agosto de 1940, el gran luchador, teórico y mártir revolucionario León Trotsky murió a causa de las heridas infligidas en un cobarde ataque de un agente estalinista.

El escritor de estas líneas, Sieva Volkov es el último superviviente que queda, el último testigo que queda del último capítulo de la vida de León Trotsky en México. Llegué a México en agosto de 1939 con los Rosmer, que eran cercanos a Trotsky, y Natalia, venidos de París, donde había vivido con la viuda de León Sedov. Fue un gran cambio. Tenía 13 años cuando llegué a la casa, Viena 19 en Coyoacán, México. Lo recuerdo como una pequeña comunidad y una gran familia.

En esta pequeña vanguardia del socialismo reinaba un tremendo clima de trabajo, solidaridad y valor humano. Así lo vi yo en ese momento. Pero ahora puedo ver que era mucho más: era el cuartel de la lucha política. Natalia y León Trotsky estaban rodeados de un grupo de jóvenes camaradas de diferentes naciones, pero principalmente de Estados Unidos. Eran voluntarios. Y participaban en las actividades de la casa: guardias, secretarias.

La casa siempre estaba llena de actividad. No hacía mucho que se habían mudado de la casa de Frida. La nueva casa estaba medio en ruinas y se necesitaban muchas reformas. Una de las cualidades que deben destacarse de Lev Davidovich es su gran admiración por el trabajo humano. No admitió privilegios ni distinciones de ningún tipo. Recuerdo un problema que tuvimos en casa una vez con un pozo séptico; el propio Trotsky tomó un pico y comenzó a limpiar las aguas residuales.

Todos participaron en este trabajo. Un camarada mexicano, Melquíades, construyó jaulas para las gallinas y las conejeras. Alex Buckman, que era fotógrafo profesional y experto en electricidad, instaló el sistema de seguridad. Los mejores archivos fotográficos, y los últimos que hubo, fueron tomados por Alex Buckman, fallecido recientemente.

En las descripciones de la casa que se han realizado en otros lugares ha habido muchos errores y falsificaciones. La casa se conoce con frecuencia como una fortaleza. Sin embargo, no era una fortaleza en absoluto. Sólo contábamos con paredes de cierta altura y en cuyo interior se instalaron algunos cables que, si se rompían, disparaban la alarma. La pena fue que había muchas palomas que no conocían este dato, por lo que estas palomas nos dieron muchos dolores de cabeza.

Trotsky era muy activo y animado. Sabía muy bien que sus días estaban contados y quería realizar el mayor trabajo posible en el poco tiempo que le quedaba. Nunca olvidó la educación política de los compañeros. Y con frecuencia había reuniones por la tarde o noche en su oficina, donde había polémicas y discusiones.

Uno de los rasgos sobresalientes de Lev Davidovich era su maravilloso sentido del humor, el interés que sentía por los camaradas, su calidez humana; pero al mismo tiempo también era muy estricto con las normas y el orden. En una ocasión, un joven guardia estadounidense, Sheldon Hart, dejó la puerta abierta. Trotsky, con un sentido premonitorio, dijo que este error no se puede perdonar y que el propio Hart podría ser la primera víctima. Esta advertencia resultó ser demasiado cierta.

La prensa estalinista en México siempre estaba atacando y calumniando a Trotsky. Se trajeron miles de rublos de Moscú y se distribuyeron de manera generosa entre los periodistas corruptos. A principios de 1940 vimos un aumento en el número de calumnias y ataques. El comentario de Trotsky fue: "Parece que estos periodistas están a punto de cambiar los bolígrafos por la ametralladora". Pronto se demostró que esta observación lacónica era correcta.

El 24 de mayo entró en la casa una banda de sicarios de la GPU encabezada por el pintor Álvaro Siqueiros. Tomaron el control de la casa. Un grupo se colocó detrás de un árbol frente a las casetas de vigilancia. Establecieron tal nivel de fuego que los guardias no pudieron moverse. Otro grupo fue tras L. D. y Natalia y dispararon desde tres ángulos diferentes con una Thompson en la oscuridad.

Uno de los asaltantes entró en la habitación donde yo dormía y abrió fuego. Trotsky seguía dormido debido a las pastillas para dormir que había tomado. Su primera impresión fue que se trataba de una celebración religiosa mexicana con fuegos artificiales. Pero el olor a pólvora y la cercanía del ataque lo convencieron de lo contrario. Fue un verdadero milagro que Trotsky sobreviviera. Esto se debió en parte a la rápida reacción de Natalia que lo empujó debajo de una mesa y lo protegió con su propio cuerpo.

Recuerdo que cuando los atacantes se marcharon escuchamos inmediatamente la voz de Trotsky, que logró disparar con su arma contra la sombra que se movía por el canal cerca de la casa. Justo después todos los miembros de la familia se reunieron con todos los presentes en la casa. Trotsky estaba realmente eufórico por haber escapado de este ataque a su vida. Recuerdo que poco después sonó el teléfono y Trotsky lo descolgó y empezó a maldecir. Obviamente, pensó que eran sus atacantes tratando de obtener información. Pero hubo un detalle que hizo que el ambiente fuera más sobrio, y fue el hecho de que Sheldon había sido secuestrado por los atacantes.

Después del ataque se hicieron modificaciones a la casa gracias a la ayuda del partido trotskista estadounidense: se instalaron puertas de hierro, nuevas ventanas, torres para los guardias… Trotsky era un poco escéptico sobre la utilidad de todo este trabajo. Estaba convencido de que el próximo ataque no sería del mismo tipo. Y tenía razón. Nadie podría haber imaginado que Jackson, que era pareja de Sylvia Ageloff, sin ningún interés político —un hombre de negocios generoso, amigable con los guardias, etc.— fuera un agente de la GPU. Finalmente logró cumplir los deseos de Stalin.

El 20 de agosto volvía de la escuela y caminaba por la calle Viena, que es una caminata bastante larga. Cuando estaba a tres cuadras de la casa noté que algo estaba pasando. Corrí a casa, lleno de ansiedad. Había varios agentes de policía junto a la puerta, que estaba abierta. Había un coche mal aparcado. Entré y vi a Harold Robbins, uno de los guardias, que llevaba una pistola y estaba muy agitado. Le pregunté: "¿Qué está pasando?" Y él respondió: "Jackson, Jackson ..."

Al principio no entendía y seguí caminando. Pero cuando entré a la casa me di cuenta de la terrible verdad. Natalia y los guardias atendían a mi abuelo. Cuando Trotsky se dio cuenta de que estaba allí, les dijo a los guardias que me llevaran. Incluso en esos momentos, no quería que su nieto tuviera que ver lo que había sucedido. Eso demuestra la humanidad de este hombre.

Más tarde, vi a un hombre con dos policías con sangre en la cara. Al principio, ni siquiera me di cuenta de que era Jackson. En su furia, los guardias habían golpeado a Jackson y Hansen le había roto la mano a golpes. A pesar de sus terribles heridas, el Viejo aún tuvo la presencia de ánimo para indicar que Jackson no debería ser asesinado. Era más útil vivo. Tiene que hablar.

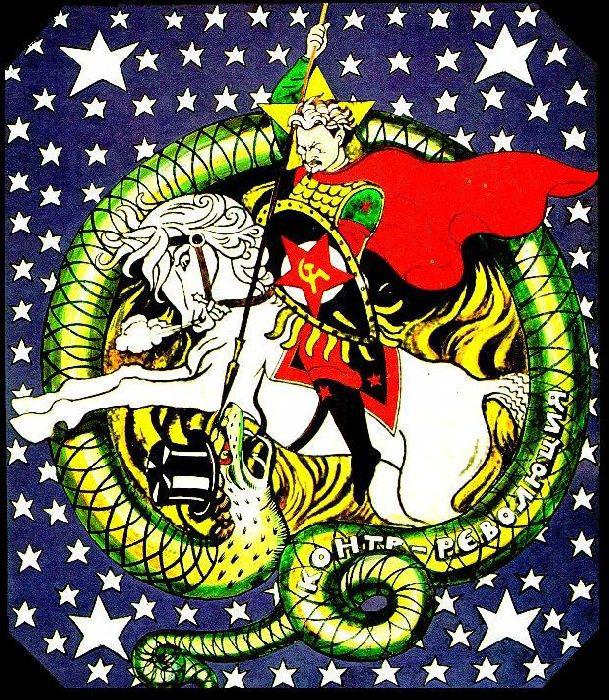

Cuando vi a Jackson-Mercader estaba en muy mal estado, gritando y chillando histéricamente. Causó una impresión lamentable, más parecida a un trapo humano que a un hombre. Cuando pienso sobre la cobarde conducta de estos grandes "héroes" estalinistas, siempre comparo mentalmente su comportamiento con el de los trotskistas en los campos de Stalin, que lucharon y murieron bajo las balas de la GPU gritando "¡Viva Lenin y Trotsky!" y cantando la Internacional. Ésta es la diferencia entre los revolucionarios proletarios conscientes y los gánsteres contratados por la contrarrevolución estalinista.

Hasta el último momento, la construcción del partido revolucionario, de una nueva Internacional que defendiera la gran herencia del marxismo, el bolchevismo y la revolución de Octubre, fue lo más importante en la mente de Trotsky. Me vienen a la mente algunas frases que Trotsky hizo a los camaradas estadounidenses con motivo de la fundación de la IV Internacional:

“Nunca hubo una tarea más grande en la tierra, nuestro partido nos exige que nos entreguemos plenamente y como un todo. Pero a cambio nos da la máxima satisfacción. La conciencia de que se participa en la construcción de un futuro mejor. Y lleva sobre los hombros la raíz de las esperanzas de la humanidad. Y que nuestra vida no se habrá vivido en vano”.

Toda la vida del revolucionario León Trotsky confirma estas palabras. Una vida dedicada plenamente a la revolución, y finalmente sacrificada a la causa de la revolución. Una pregunta importante nos viene a la mente. ¿Valió la pena realizar la gran revolución de octubre de 1917? La revolución de Octubre terminó destruida por el estalinismo que a su vez supuso la muerte de decenas de millones, así como la aniquilación de la gran mayoría de los movimientos revolucionarios, contribuyendo a la supervivencia del capitalismo en su fase más destructiva y parasitaria.

La respuesta es clara: No hay duda de ello. Para sacar a la humanidad del infierno del capitalismo y del totalitarismo burocrático. Para llegar a una nueva civilización, donde la humanidad ya no será utilizada como valor y ocupará el lugar que le corresponde. Para lograr esto, ningún sacrificio será demasiado elevado o inutil.

No soy un experto en religión, pero creo que contiene una gran verdad. La existencia del infierno. El único pequeño error es sobre su ubicación. No está bajo tierra, sino aquí en la superficie, bajo el dominio del imperio de la producción y el capital privados. En este infierno viven las tres cuartas partes de la humanidad o quizás más. Todos los avances tecnológicos y científicos realizados se utilizan para explotar a los trabajadores y los recursos naturales de manera más eficiente. La gran elección es entre la muerte por hambre y la muerte por bombas inteligentes.

Lo que falló en Rusia no fue el socialismo, sino sólo una monstruosa caricatura totalitaria-burocrática del socialismo. Trotsky más que nadie entendió el papel de la burocracia como freno a la revolución. En la última parte de su vida, que consideraba la más importante, se dedicó a la tarea de construir una nueva vanguardia revolucionaria, así como a continuar la lucha contra el régimen burocrático de Stalin y a desenmascararlo. Su lucha hizo temblar al tirano del Kremlin por su coraje, su inquebrantable determinación de defender las auténticas tradiciones e ideales de Octubre. Esto hizo del asesinato de Lev Davidovich la principal tarea de Stalin.

Stalin y sus ejecutores se fueron hace mucho tiempo al lugar al que pertenecen: la cámara de los horrores de Nerón y Calígula. El monstruoso intento de los estalinistas de apagar la llama de la revolución mundial, asesinando a su mayor defensor, fracasó. Sus ideas han sido arrojadas al basurero de la historia. Pero las ideas de Trotsky y del genuino bolchevismo siguen vigentes y son más relevantes hoy que nunca.

Recuerdo un comentario que le hizo mi abuelo a André Malraux cuando el famoso escritor francés le preguntó qué sentía por la muerte. Tal vez Malreaux pretendía inquietar a mi abuelo con una pregunta así, y que se quedara sin respuesta, pero de ser así, no lo consiguió. Trotsky, con calma, dijo que la muerte no es un problema en absoluto cuando un hombre ha cumplido su propósito en la vida. En esta breve respuesta vemos la esencia de la perspectiva de Trotsky.

Creo que sería apropiado terminar este breve prólogo de Mi vida con las últimas frases del Testamento de Trotsky.

“Fui revolucionario durante mis cuarenta y tres años de vida consciente y durante cuarenta y dos luché bajo las banderas del marxismo. Si tuviera que comenzar todo de nuevo trataría, por supuesto, de evitar tal o cual error, pero en lo fundamental mi vida sería la misma. Moriré siendo un revolucionario proletario, un marxista, un materialista dialéctico y, en consecuencia, un ateo irreconciliable. Mi fe en el futuro comunista de la humanidad no es hoy menos ardiente, aunque sí más firme, que en mi juventud.”

“Natasha se acerca a la ventana y la abre desde el patio para que entre más aire en mi habitación. Puedo ver la brillante franja de césped verde que se extiende tras el muro, arriba el cielo claro y azul y el sol que brilla en todas partes. La vida es hermosa. Que las futuras generaciones la libren de todo mal, opresión y violencia y la disfruten plenamente” (León Trotsky, Testamento, 27 de febrero de 1940).

Esteba Volkov, 20 de julio de 2005

Introducción

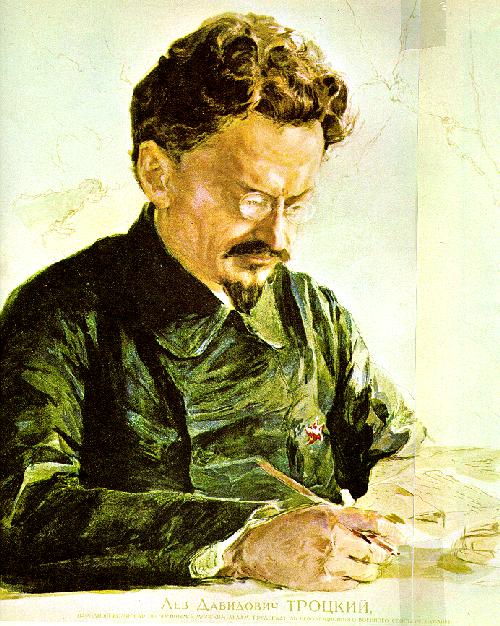

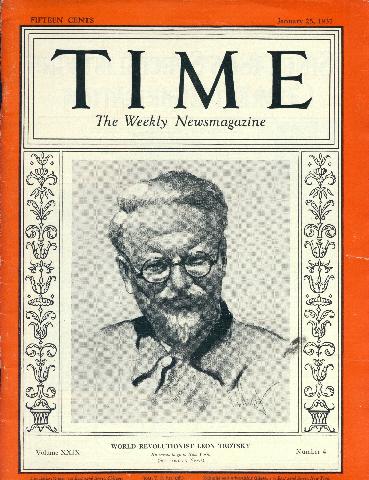

Mi Vida es uno de los documentos políticos y literarios más notables jamás escritos. Su autor, Lev Davidovich Trotsky, fue, junto a Lenin, uno de los dos más grandes marxistas del siglo XX. Toda su vida estuvo dedicada por completo a la causa de la clase trabajadora y el socialismo internacional. Y ¡Qué vida!

Desde su más tierna juventud, cuando trabajaba toda la noche produciendo folletos de huelga ilegal, lo que le valió su primer período en la cárcel y el exilio siberiano, hasta que finalmente fue abatido por uno de los agentes de Stalin en agosto de 1940, trabajó incansablemente por el movimiento revolucionario. En la primera Revolución Rusa de 1905, fue presidente del Soviet de Petersburgo. Condenado una vez más al exilio siberiano, nuevamente escapó y continuó su actividad revolucionaria desde el exilio. Durante la Primera Guerra Mundial, Trotsky adoptó una posición internacionalista consistente. Fue el autor del Manifiesto de Zimmerwald, que intentó unir a los opositores revolucionarios de la guerra.

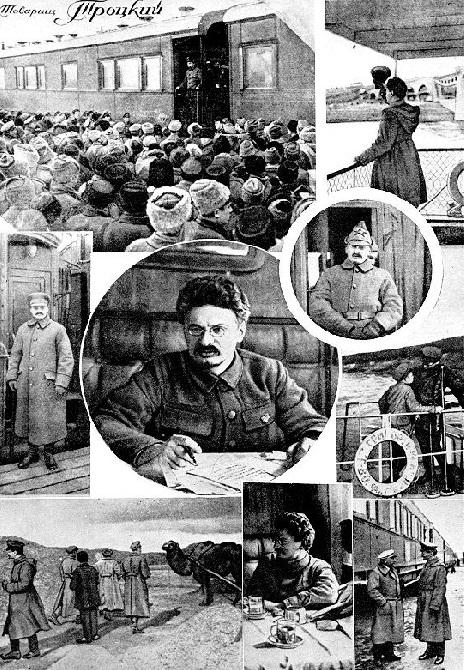

En 1917, desempeñó un papel destacado como organizador de la insurrección en Petrogrado. Después de la Revolución de Octubre, Trotsky fue el primer Comisario de Relaciones Exteriores y estuvo a cargo de las negociaciones con los alemanes en Brest-Litovsk. Durante la sangrienta Guerra Civil, cuando la Rusia soviética fue invadida por 21 ejércitos extranjeros de intervención, y cuando la supervivencia de la Revolución estaba en juego, Trotsky organizó el Ejército Rojo y dirigió personalmente la lucha contra los ejércitos blancos contrarrevolucionarios, viajando miles de kilómetros en el famoso tren blindado. Trotsky se mantuvo como Comisario de Guerra hasta 1925.

"Mostradme otro hombre", dijo Lenin, golpeando la mesa "capaz de organizar en un año un ejército casi ejemplar y además de ganarse la estima de los especialistas militares".

Estas líneas reproducidas en las memorias de Gorki muestran con precisión la actitud de Lenin hacia Trotsky en ese momento.

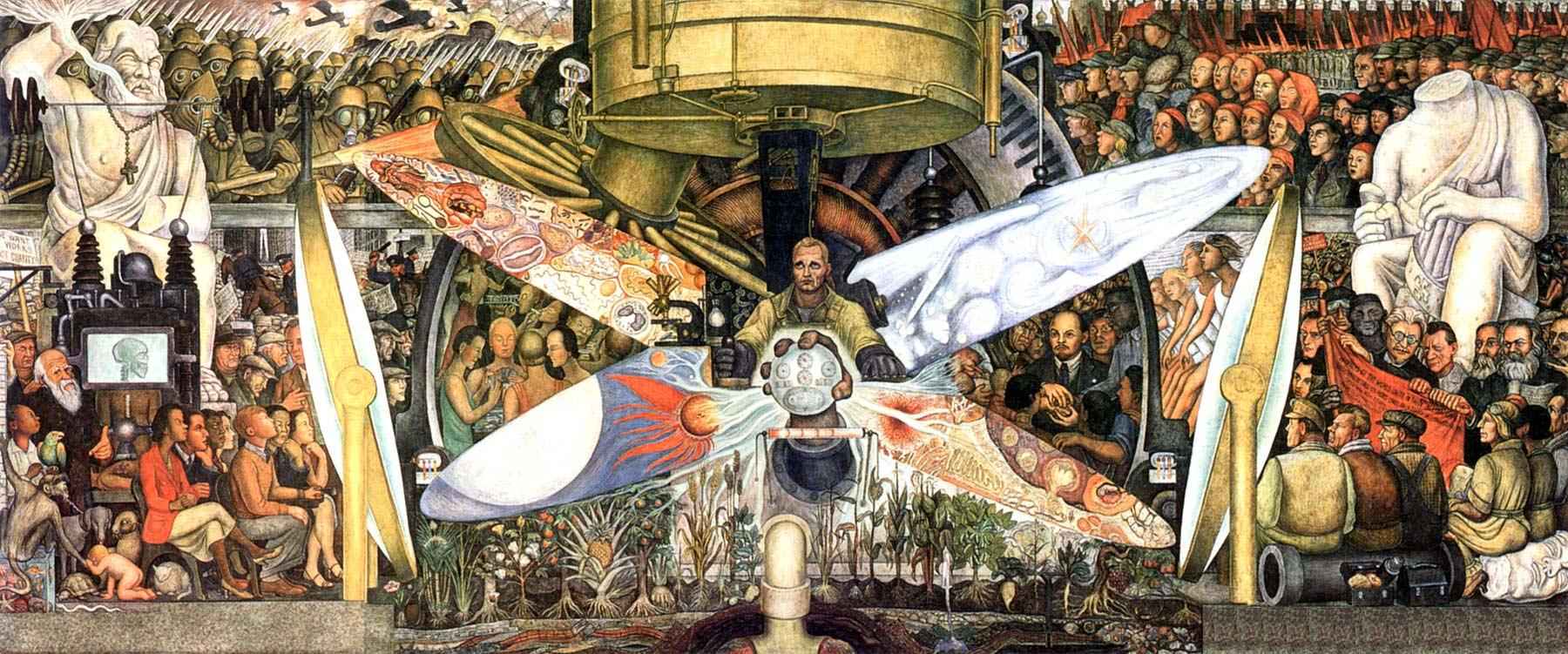

El papel de Trotsky en la consolidación del primer Estado obrero del mundo no se limitó al Ejército Rojo: también jugó el papel principal, junto con Lenin, en la construcción de la Tercera Internacional, en los primeros cuatro congresos de los que Trotsky escribió los Manifiestos y muchas de las declaraciones políticas más importantes; el período de reconstrucción económica en el que Trotsky reorganizó los destrozados sistemas ferroviarios de la URSS; además, Trotsky, siempre un prolífico escritor, encontró tiempo para escribir estudios penetrantes, no sólo sobre cuestiones políticas sino sobre arte y literatura (Literatura y Revolución) e incluso sobre los problemas que enfrentaba la gente en el período de transición (Problemas de la vida cotidiana).

Después de la muerte de Lenin en 1924, Trotsky lideró la lucha contra la degeneración burocrática del estado soviético, una lucha que Lenin ya había comenzado desde su lecho de muerte. En el proceso de la lucha, Trotsky fue el primero en defender la idea de los planes quinquenales, a la que se opusieron Stalin y sus seguidores. A partir de entonces, Trotsky prácticamente solo, continuó defendiendo las tradiciones revolucionarias, democráticas e internacionales de Octubre.

Desafortunadamente, el relato de la vida de Trotsky escrito por él mismo se concluyó en 1930. Quedando los últimos diez años. Durante estos años, sólo él proporcionó un análisis marxista científico de la degeneración burocrática de la Revolución Rusa en obras como La Revolución Traicionada, En Defensa del Marxismo y Stalin. Sus escritos del período 1930-40 nos proporcionan un verdadero tesoro de la teoría marxista, que trata no sólo de los problemas inmediatos del movimiento obrero internacional (la revolución china, el ascenso de Hitler en Alemania, la Guerra Civil española), sino de todo tipo de cuestiones artísticas, filosóficas y culturales.

¡Esto es más que suficiente para varias vidas! Sin embargo, si uno examinara objetivamente la vida de Trotsky, estaría obligado a estar de acuerdo con la valoración que él mismo hizo de ella. Es decir, a pesar de todos los logros extraordinarios de Trotsky, el período más importante de su vida fueron los últimos diez años. Aquí se puede decir con absoluta certeza que cumplió una tarea, que nadie más podría haber cumplido, a saber, la lucha por defender las ideas del Bolchevismo y la tradición de Octubre contra la voracidad de la contrarrevolución estalinista.

Aquí estaba la contribución más grande e indispensable de Trotsky al marxismo y al movimiento obrero mundial. Es un logro sobre el que estamos construyendo hasta el día de hoy. La presente introducción no pretende ser un relato exhaustivo de la vida y obra de Trotsky. Para eso, no se necesitaría un artículo sino varios volúmenes. Pero si este ensayo tan insuficiente sirve para alentar a la nueva generación a leer los escritos de Trotsky por sí mismos, mi propósito se habrá logrado.

Los inicios

El 26 de agosto de 1879, pocos meses antes del nacimiento de Trotsky, un pequeño grupo de revolucionarios, miembros de la organización terrorista clandestina Narodnaya Volya, anunció la sentencia de muerte para el zar ruso Alejandro II. Comenzó así un período de luchas heroicas de un puñado de jóvenes contra todo el aparato estatal que culminaría el 1° de marzo de 1881 con el asesinato del zar. Estos estudiantes e intelectuales jóvenes odiaban la tiranía y estaban dispuestos a dar su vida por la emancipación de la clase trabajadora, pero creían que todo lo que se necesitaba para “provocar” movilizaciones masivas era la “propaganda del hecho consumado”. En realidad, intentaron sustituir el movimiento consciente de la clase trabajadora por la bomba y la ametralladora.

Los terroristas rusos consiguieron finalmente asesinar al zar. A pesar de todo esto, los esfuerzos de los terroristas no dieron el resultado esperado. Lejos de fortalecer el movimiento de masas, los actos de terrorismo tuvieron el efecto contrario: fortalecieron el aparato represivo del Estado, aislar y desmoralizar a los cuadros revolucionarios y, finalmente, conducir a la destrucción total de la organización Narodnaya Volya. El error de los “populistas” radica en la falta de comprensión de los procesos fundamentales de la revolución rusa. En ausencia de un proletariado fuerte, los terroristas buscaron otro estrato social sobre el que basar la revolución socialista. Se imaginaron que lo habían encontrado en el campesinado.

Marx y Engels explicaron que la única clase que puede llevar a cabo la transformación socialista de la sociedad es el proletariado. En una sociedad semifeudal atrasada como la Rusia zarista, el campesinado desempeñará un papel importante como auxiliar de la clase obrera, pero no podrá sustituirla.

Para comenzar, en la década de 1880, la mayoría de los jóvenes de Rusia no se sintieron atraídos por las ideas del marxismo. No tenían tiempo para la "teoría"; exigían acción. Sin comprender la necesidad de ganarse a la clase trabajadora con una explicación paciente, tomaron las armas para destruir el zarismo mediante la lucha individual.

El hermano mayor de Lenin era un terrorista. Trotsky inició su vida política en un grupo populista y probablemente Lenin también se involucró de la misma manera. Sin embargo, el populismo ya estaba en proceso de declive. En la década de 1890, lo que había sido una atmósfera impregnada de heroísmo se había convertido en una de depresión, descontento y pesimismo entre los círculos de intelectuales. Y mientras tanto, el movimiento obrero había entrado en la escena de la historia con la impresionante ola de huelgas de la década de 1890. En unos pocos años, la superioridad de los "teóricos" marxistas en comparación con los terroristas individuales "prácticos" había sido probada por la propia experiencia con el espectacular crecimiento de la influencia del marxismo en la clase trabajadora. Comenzando con pequeños círculos marxistas y grupos de discusión, el nuevo movimiento se hizo cada vez más popular entre los trabajadores.

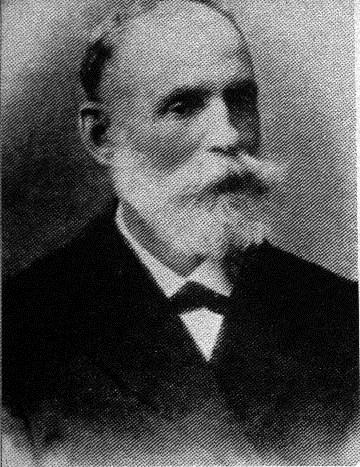

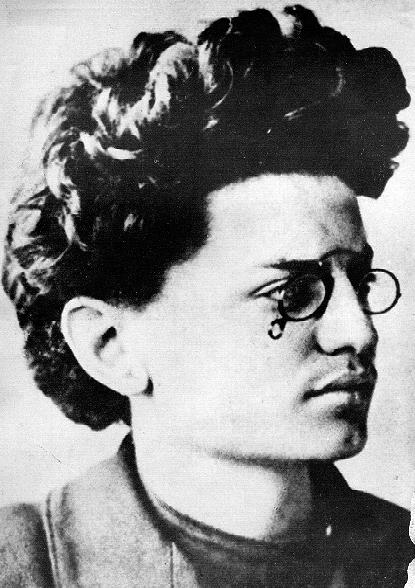

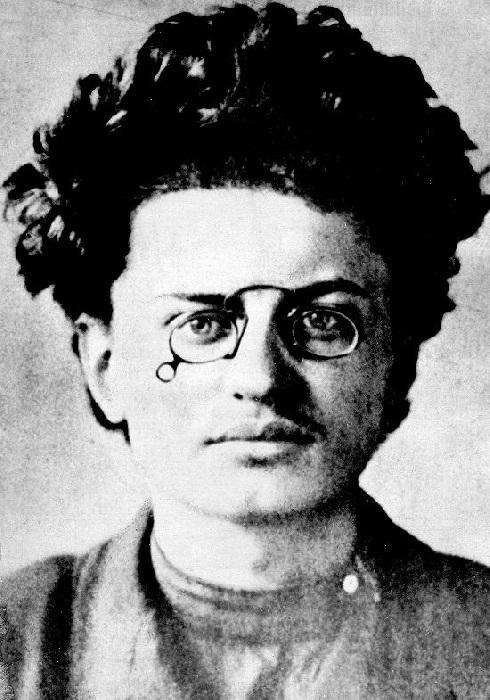

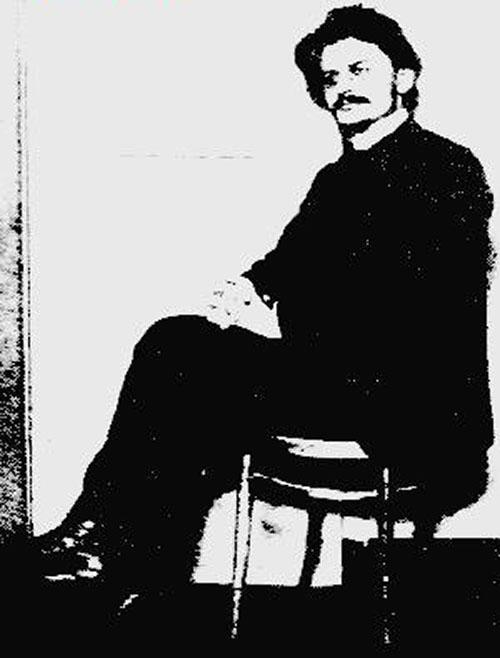

Entre los jóvenes activistas de la nueva generación de revolucionarios se encontraba el joven Lev Davidovich Bronstein, quien inició su carrera revolucionaria en marzo de 1897 en Nikolayev, donde organizó la primera organización de trabajadores ilegales, el Sindicato de Trabajadores del Sur de Rusia. Lev Davidovich fue arrestado por primera vez cuando tenía solo 19 años y pasó dos años y medio en prisión, después de lo cual fue exiliado a Siberia. Pero pronto escapó y, utilizando un pasaporte falso, logró salir de Rusia y unirse a Lenin en Londres. En una de esas ironías en las que la historia es muy rica, el nombre en el pasaporte era Trotsky, el nombre de uno de los carceleros, que Lev Davidovich había elegido al azar y luego ganaría fama mundial.

Trotsky e Iskra

El joven movimiento socialdemócrata estaba todavía disperso y casi sin organización. La tarea de organizar y unir a los numerosos grupos socialdemócratas locales dentro de Rusia fue asumida por Lenin junto con el exiliado "Grupo de Emancipación del Trabajo" de Pléjanov. Con el respaldo de Pléjanov, Lenin lanzó un nuevo periódico, el Iskra, que jugó un papel clave en la organización y unión de la genuina tendencia marxista. Todo el trabajo de producir y distribuir el periódico y mantener una voluminosa correspondencia con Rusia fue realizado por Lenin y su infatigable compañera, Nadezhda Krupskaya.

A pesar de todos los obstáculos, lograron introducir clandestinamente Iskra en Rusia, donde tuvo un impacto enorme. Muy rápidamente, los marxistas genuinos se unieron en torno a Iskra, que en 1903 ya se había convertido en la tendencia mayoritaria en la socialdemocracia rusa.

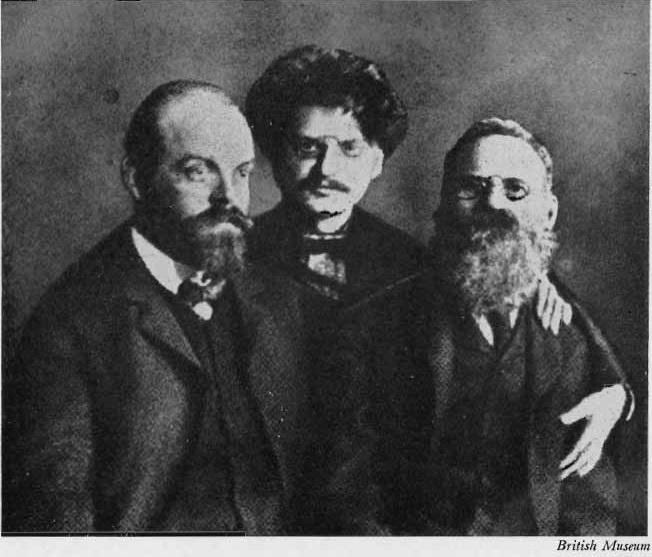

En 1902, Trotsky apareció en la puerta de Lenin en Londres, donde se unió al personal de Iskra, trabajando en estrecha colaboración con Lenin. Aunque el joven revolucionario, que acababa de llegar de Rusia, no lo sabía, las relaciones en el Consejo de Redacción ya eran tensas. Hubo constantes enfrentamientos entre Lenin y Pléjanov por una serie de cuestiones políticas y organizativas.

La verdad del asunto es que los viejos activistas del “Grupo Emancipación del Trabajo”; se habían visto seriamente afectados por el largo período de exilio, cuando su trabajo se había limitado a la propaganda al margen del movimiento obrero ruso. Se trataba de un pequeño grupo de intelectuales, indudablemente sinceros en sus ideas revolucionarias, pero que padecían todos los vicios del exilio y la mentalidad de pequeño círculo. En ocasiones, sus métodos de trabajo eran más los de un club de discusión, o de un círculo de amigos personales, que los de un partido revolucionario cuyo objetivo era tomar el poder.

Lenin, que prácticamente hizo la parte más importante de este trabajo, con la ayuda de Krupskaya, luchó contra estas tendencias, pero con muy pocos resultados. Había depositado todas sus esperanzas en la convocatoria de un Congreso del Partido, en la que las bases de la clase obrera pusieran orden “en su propia casa”. Depositó muchas esperanzas en Trotsky, cuyas habilidades de escritura le habían valido el apodo de “Pero”, la pluma. En la primera edición de sus Memorias de Lenin, Krupskaya subraya la alta opinión que tenía Lenin del “Joven Águila”.

Lenin buscaba desesperadamente un joven camarada capaz de Rusia para cooptarlo en el Consejo de Redacción a fin de romper el estancamiento con los antiguos editores. La aparición de Trotsky, recientemente escapado de Siberia, fue aprovechada con entusiasmo por Lenin para hacer el cambio. Trotsky, que entonces sólo tenía 22 años, ya se había hecho un nombre como escritor marxista. En las primeras ediciones de sus Memorias de Lenin, Krupskaya ofrece una descripción honesta de la actitud entusiasta de Lenin hacia Trotsky. Dado que estas líneas se han eliminado de todas las ediciones posteriores, las citamos aquí en su totalidad:

“Tanto las cordiales recomendaciones del ‘joven águila’ como esta primera conversación hicieron que Vladímir Ilich prestara una atención particular al recién llegado. Habló con él largo y tendido y se fueron juntos a dar paseos.”

“Vladímir Ilich le preguntó por su visita a Yuzhny Rabochii [el Obrero del Sur, el cual adoptó una postura vacilante entre Iskra y sus oponentes]. Estaba muy complacido con la manera precisa en que Trotsky formuló la postura. Le gustó la forma en que Trotsky era capaz de entender inmediatamente el fondo de las diferencias y de percibir, debajo de las capas de declaraciones bien intencionadas, los deseos de mantener la autonomía de un pequeño grupito bajo la excusa de un periódico popular.”

“Mientras tanto, se recibía con mayor insistencia la llamada desde Rusia para que se mandase a Trotsky de vuelta. Vladímir Ilich quería que permaneciese en el extranjero para ayudar en el trabajo de Iskra.”

“Plejánov inmediatamente miró a Trotsky con sospechas: le vio como un seguidor del sector más joven del Comité de Redacción de Iskra (Lenin, Mártov y Potrésov) y como un discípulo de Lenin. Cuando Vladímir Ilich envió a Plejánov un artículo de Trotsky, respondió: ‘No me gusta la pluma de tu Pluma’. ‘El estilo es meramente un asunto que se adquiere’, respondió Vladímir Ilich, ‘pero el hombre es capaz de aprender y será muy útil” (Krúpskaya, O Vladimirye Ilyiche, Vol. 1, págs. 85-6).

En marzo de 1903, Lenin solicitó formalmente la inclusión de Trotsky como séptimo miembro del Comité Editorial. En una carta a Pléjanov, escribió:

“Estoy presentando a todos los miembros del Comité de Redacción la propuesta de cooptar a Pluma como un miembro de pleno derecho del Comité. (Tengo entendido que para cooptar no es suficiente una mayoría, sino que hace falta una decisión unánime).”

“Tenemos una gran necesidad de un séptimo miembro porque simplificaría las votaciones (al ser seis un número par) y también porque reforzaría el Comité.”

“Pluma ha estado escribiendo en todos los números durante varios meses. En general, está trabajando para el Iskra muy enérgicamente, dando discursos (y con tremendo éxito), etc. Para nuestra sección de artículos de actualidad y otras cosas será no sólo muy útil sino también bastante indispensable. Sin lugar a dudas, es un hombre de una habilidad mayor que el promedio, convencido, enérgico y prometedor. Y podría contribuir grandemente en el terreno de las traducciones y de la literatura popular.”

“Debemos de atraer fuerzas jóvenes: esto los animará y les alentará a considerarse escritores profesionales. Y que tenemos pocos de estos está claro como lo demuestra 1) la dificultad de encontrar editores de las traducciones; 2) la escasez de artículos que analizan la situación interna, y 3) la escasez de literatura popular. Es en el terreno de la literatura popular donde a Pluma le gustaría probar.”

“Adenda 1) Pluma es propuesto no para un puesto independiente sino para el Comité. En él, ganará experiencia. Indudablemente tiene la ‘intuición’ de un hombre de Partido, un hombre de nuestra tendencia; en lo que se refiere a conocimiento y experiencia, estos pueden adquirirse. Que trabaja duro es igualmente incuestionable. Es necesario cooptarle para finalmente involucrarle y animarle...” (Lenin, A G.V. Plejánov, 2 marzo 1903, Obras completas, Vol. 43, págs. 110-1. El énfasis es nuestro).

Sin embargo, Pléjanov, adivinando que Trotsky apoyaría a Lenin, colocándolo en minoría, vetó airadamente la propuesta.

“Poco después”, añade Krúpskaya, “Trotsky fue a París, donde empezó a avanzar con gran éxito”.

Estas líneas de la compañera de toda la vida de Lenin son incluso más interesantes por haber sido escritas en 1930, cuando Trotsky había sido expulsado del Partido, vivía en el exilio en Turquía y bajo prohibición total dentro de la Unión Soviética. Sólo el hecho de que Krúpskaya era la viuda de Lenin le salvó de la ira de Stalin, al menos por el momento. Más tarde, fue forzada mediante intolerable presión a bajar la cabeza y aceptar pasivamente la distorsión de los datos históricos, aunque al final rehusó resueltamente unirse al coro de glorificación de Stalin, que juega un papel mínimo en las páginas de su biografía —lo cual, en verdad, refleja la situación real—.

Desafortunadamente, esta temprana colaboración entre Lenin y Trotsky se detuvo abruptamente por la división en el Segundo Congreso del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso.

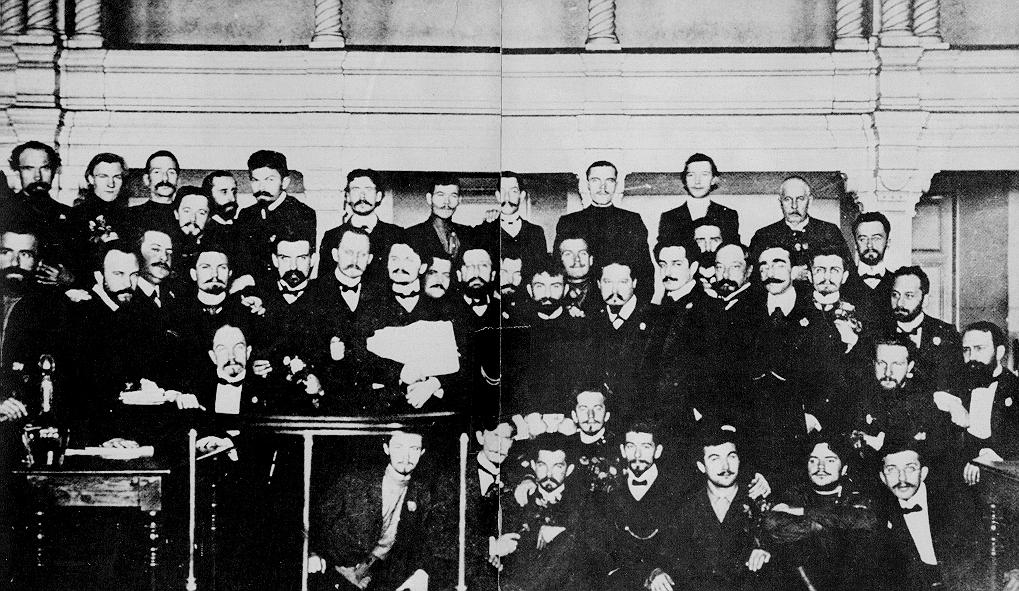

El Segundo Congreso

Se han escrito muchas tonterías sobre el famoso Segundo Congreso del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso (POSDR) sin que ninguna de ellas explique las razones de la división. Todo partido revolucionario tiene que pasar por una etapa bastante larga de trabajo de propaganda y formación de cuadros. Este período trae inevitablemente una serie de hábitos y formas de pensar que, con el tiempo, pueden convertirse en un obstáculo para transformar el partido en un partido de masas. Si el partido demuestra ser incapaz de cambiar estos métodos, cuando la situación objetiva cambia, se convierte en una secta osificada.

En el Segundo Congreso la pugna entre las dos alas del grupo Iskra, que sorprendió a todos, incluidos los directamente involucrados, se debió a la incompatibilidad entre la posición de Lenin, que era la de consolidar un partido revolucionario de masas con algún grado de disciplina y eficiencia, y la de los miembros del antiguo Grupo de Emancipación del Trabajo, que se sentían cómodos en su rutina, no veían la necesidad de ningún cambio y achacaban la posición de Lenin a cuestiones de personalidad, al deseo de ser el centro de atención, a “tendencias bonapartistas”, “ultracentralismo” y a todo lo demás.

En general, es una ley de la historia que las tendencias pequeñoburguesas son orgánicamente incapaces de separar las cuestiones políticas de las personales. Así, cuando Lenin, por razones totalmente justificadas, propuso sacar a Axelrod, Zasulich y Potresov del Comité de Redacción de Iskra, lo tomaron como un insulto personal y provocaron un escándalo. Desafortunadamente, los viejos activistas lograron impresionar a Trotsky, quien, siendo joven e impresionable, no entendió la situación y aceptó al pie de la letra las acusaciones que estaban haciendo Zasulich, Axelrod y los demás.

La denominada tendencia “blanda” representada por Mártov emergió como minoría y luego de la Conferencia se negó a acatar sus decisiones, a participar en el Comité Central o en el Comité de Redacción. Todos los esfuerzos de Lenin por encontrar una solución de compromiso después del Congreso fracasaron debido a la oposición de la minoría. Pléjanov, que en el Congreso había apoyado a Lenin, demostró ser incapaz de hacer frente a las presiones de sus viejos camaradas y amigos. Al final, a principios de 1904, Lenin descubrió que tenía que organizar “comités de la mayoría” (bolcheviques) para salvar algo de los escombros del Congreso. La división del partido se había convertido en un hecho consumado.

Inicialmente, Trotsky había apoyado a la minoría contra Lenin. Esto ha llevado a la falsa explicación de que Trotsky era un “menchevique”. Sin embargo, en el Segundo Congreso, el bolchevismo y el menchevismo aún no habían emergido como tendencias políticas claramente definidas. Sólo un año después, en 1904, comenzaron a surgir diferencias políticas entre las dos tendencias, y estas diferencias no tenían nada que ver con la cuestión del “centralismo” o del “no centralismo”. Se trataba de la cuestión clave a la que se enfrenta la Revolución Rusa: la colaboración con la burguesía liberal o la independencia de clase. Tan pronto como surgieron las diferencias políticas, Trotsky rompió con los mencheviques y permaneció formalmente independiente de ambas facciones hasta 1917.

Trotsky en 1905

En vísperas de la guerra ruso-japonesa, todo el país estaba en un fermento prerrevolucionario. Una ola de huelgas fue seguida por manifestaciones estudiantiles. El fermento afectó a los liberales burgueses que lanzaron una campaña de banquetes, basada en los Zemstvos, comités locales en el campo, que sirvieron de plataforma para los liberales. Se planteó la cuestión de cuál debería ser la posición de los marxistas frente a la campaña de los liberales. Los mencheviques estaban a favor del apoyo total a los liberales.

Los bolcheviques se opusieron radicalmente a cualquier tipo de apoyo a los liberales y salieron con fuertes críticas a su prensa, exponiéndolos a los ojos de la clase trabajadora. Trotsky tenía la misma posición que los bolcheviques, lo que le llevó a romper con los mencheviques. A partir de ese momento, hasta 1917, Trotsky permaneció organizativamente separado de ambas tendencias, aunque en todas las cuestiones políticas siempre estuvo mucho más cerca de los bolcheviques que de los mencheviques.

La situación revolucionaria estaba madurando rápidamente. Las derrotas militares del ejército zarista se sumaron al creciente descontento que estalló durante la manifestación del 9 de enero de 1905 en San Petersburgo, que fue brutalmente reprimida. Así comenzó la revolución de 1905 en la que Trotsky jugó un papel destacado.

¿Qué papel jugó Trotsky en la Revolución de 1905 y en qué relación estaba con Lenin y los bolcheviques? Lunacharsky, quien en ese momento era una de las manos derechas de Lenin, escribe en sus memorias:

“Debo decir que, de todos los dirigentes socialdemócratas de 1905-06, Trotsky demostró sin duda, a pesar de su juventud, que era el mejor preparado. De todos, era el menos marcado por la emigración. Trotsky comprendió mejor que nadie lo que significaba dirigir la lucha política contra el Estado. Trotsky emergió de la revolución y consiguió un enorme grado de popularidad, del que ni Lenin ni Mártov disfrutaban. Plejánov perdió bastante por las tendencias casi cadetes [es decir, liberales] que en él se dejaban ver. Trotsky se mantuvo entonces en la primera línea del frente” (A.V. Lunacharsky, Revolutionary Silhouettes, p. 61).

Este no es el lugar para analizar en detalle la revolución de 1905. Uno de los mejores libros sobre esta cuestión es 1905 de Trotsky, una obra clásica del marxismo, cuyo valor se ve reforzado por el hecho de que fue escrito por uno de los líderes más destacados de esa revolución.

Con sólo 26 años, Trotsky era el presidente del Soviet de Diputados Obreros de Petersburgo, el principal de esos órganos, que Lenin describió como “órganos embrionarios del poder revolucionario”. La mayoría de los manifiestos y resoluciones del Soviet fueron obra de Trotsky, quien también editó su revista Izvestiya. En las principales ocasiones habló tanto por los bolcheviques y mencheviques como por el Soviet en su conjunto.

Los bolcheviques, en Petersburgo, no habían sabido apreciar la importancia del Soviet y estaban débilmente representados en él. Lenin, exiliado en Suecia, escribió al diario bolchevique Novaya Zhizn, instando a los bolcheviques a adoptar una actitud más positiva hacia el Soviet, pero la carta no se imprimió y sólo vio la luz treinta y cuatro años después. Esta situación se reproduciría en todas las coyunturas importantes de la historia de la Revolución Rusa; la confusión y vacilación de los líderes del Partido dentro de Rusia, ante la necesidad de una iniciativa audaz sin la mano guía de Lenin.

En 1905, Trotsky se hizo cargo de la revista Russkaya Gazeta y la transformó en el popular periódico revolucionario llamado Nachalo. Este periódico, con su circulación masiva, permitió a Trotsky exponer sus opiniones sobre la revolución, cercanas a las de los bolcheviques y en oposición directa al menchevismo. Era natural que, a pesar de la enconada disputa en el Segundo Congreso, coincidiera el trabajo de los bolcheviques y Trotsky en la revolución. Así, el Nachalo de Trotsky y la bolchevique Novaya Zhizn, editada por Lenin, trabajaron en solidaridad, apoyándose mutuamente contra los ataques de la reacción, sin librar polémicas entre sí.

El diario bolchevique saludó así al primer número de Nachalo:

“El primer número de Nachalo ha salido. Damos la bienvenida a un compañero de lucha. El primer número es notable por su brillante descripción de la huelga de octubre escrita por el camarada Trotsky”.

Lunacharsky recuerda que cuando alguien le contó a Lenin sobre el éxito de Trotsky en el Soviet, el rostro de Lenin se ensombreció por un momento. Luego dijo: “Bueno, el camarada Trotsky se lo ha ganado con su incansable e impresionante trabajo”. En años posteriores, Lenin escribió más de una vez positivamente sobre el Nachalo de Trotsky en 1905.

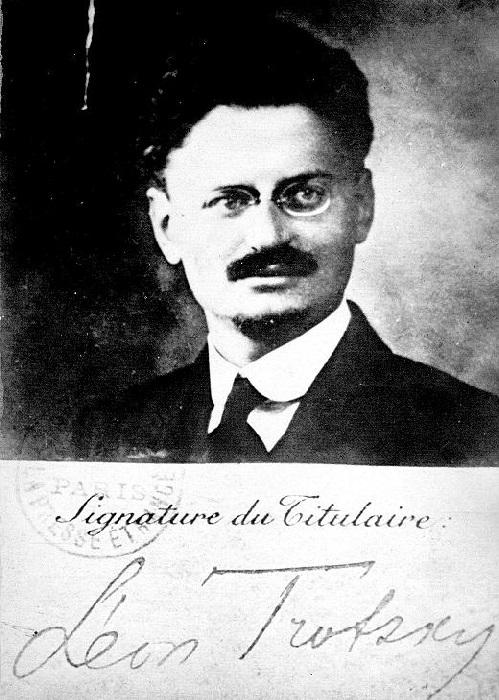

Como presidente del famoso Soviet de San Petersburgo, Trotsky fue arrestado junto con los demás miembros del Soviet y exiliado una vez más a Siberia después de la derrota de la revolución. Desde el banquillo de acusados, Trotsky pronunció un conmovedor discurso que se convirtió en una acusación contra el régimen zarista. Finalmente fue sentenciado a la “deportación perpetua” pero de hecho permaneció en Siberia durante sólo ocho días antes de escapar. En 1906 se exilió nuevamente, esta vez a Austria, donde continuó su actividad revolucionaria, lanzando un periódico desde Viena llamado Pravda. Con su estilo simple y atractivo, Pravda de Trotsky pronto alcanzó una popularidad que ninguna otra publicación socialdemócrata pudo igualar en ese momento.

Los años de reacción que siguieron a la derrota fueron probablemente el período más difícil en la historia del movimiento obrero ruso. Las masas estaban exhaustas después de la lucha. Los intelectuales estaban desmoralizados. Había un estado de ánimo generalizado de desánimo, pesimismo e incluso de desesperación. Hubo muchos casos de suicidio. Por otro lado, en esta situación reaccionaria generalizada, las ideas místicas y religiosas se esparcen como una nube negra sobre los círculos intelectuales, encontrando eco dentro del movimiento obrero en una serie de intentos de revisar las ideas filosóficas del marxismo. En estos años difíciles, Lenin se dedicó a una lucha implacable contra el revisionismo, por la defensa de la teoría y los principios marxistas. Pero fue Trotsky quien proporcionó la base teórica necesaria sobre la cual la Revolución Rusa pudo resucitar de la derrota de 1905 y avanzar hacia la victoria.

La revolución permanente

La experiencia de la Revolución de 1905 puso de manifiesto claramente las diferencias entre bolchevismo y menchevismo, es decir, la diferencia entre reformismo y revolución, entre colaboración de clases y marxismo. El quid del asunto era la actitud del movimiento revolucionario hacia la burguesía y los partidos llamados “liberales”. Fue en este tema que Trotsky rompió con los mencheviques en 1904. Como Lenin, Trotsky despreció el colaboracionismo de clases de Dan, Pléjanov y otros, y señaló al proletariado y al campesinado como las únicas fuerzas capaces de llevar la revolución hasta el final.

Incluso antes de 1905, durante las discusiones sobre la cuestión de las alianzas de clases, Trotsky había desarrollado las líneas generales de La Teoría de la Revolución Permanente, una de las contribuciones más brillantes a la teoría marxista. ¿En qué consistió esta teoría? Los mencheviques sostenían que la revolución rusa sería de naturaleza democrático-burguesa y por tanto la clase obrera no podría aspirar a tomar el poder, sino que tendría que apoyar a la burguesía liberal.

Con esta forma mecánica de pensar, los mencheviques estaban haciendo una parodia de las ideas de Marx sobre el desarrollo de la sociedad. La teoría menchevique de las “etapas” aplazaba la revolución socialista para un futuro lejano. Mientras tanto, la clase obrera debía comportarse como un apéndice de la burguesía “liberal”. Esta es la misma teoría reformista que muchos años después conduciría a la derrota de la clase trabajadora en China en 1927, en España en 1936-39, en Indonesia en 1965 y en Chile en 1973.

Ya en 1848, Marx notó que la “democracia revolucionaria” burguesa alemana era incapaz de jugar un papel revolucionario en la lucha contra el feudalismo, con el que prefería hacer un trato por temor al movimiento revolucionario de los trabajadores. Fue en este punto cuando el propio Marx propuso por primera vez la consigna de la “revolución permanente”. Siguiendo los pasos de Marx, quien había descrito al “partido democrático” burgués como “mucho más peligroso para los trabajadores que los liberales de antaño”, Lenin explicó que la burguesía rusa, lejos de ser un aliado de los trabajadores, inevitablemente se pondría del lado de la contrarrevolución. Escribió en 1905 que:

“La burguesía en su mayoría se volverá inevitablemente del lado de la contrarrevolución, del lado de la autocracia contra la revolución, contra el pueblo, en cuanto sean satisfechos sus intereses estrechos y egoístas, en cuanto ‘dé la espalda’ a la democracia consecuente (y ahora ya comienza a darle la espalda)” (Obras Escogidas, vol. 1, p. 549. Ed. Progreso. Moscú, 1961).

¿Qué clase encabezaría la revolución democrático-burguesa, en opinión de Lenin?:

“Queda ‘el pueblo’, es decir, el proletariado y los campesinos: sólo el proletariado es capaz de ir seguro hasta eso, el proletariado lucha en vanguardia por la república, rechazando con desprecio los consejos, necios e indignos de él, de quienes le dicen que tenga cuidado de no asustar a la burguesía” (Ibíd.).

¿A quién se referían estas palabras? ¿A Trotsky y a la revolución permanente? Veamos lo que escribía Trotsky en aquel entonces:

“Esto conduce a que la ‘lucha por los intereses de toda Rusia corresponda a la única clase fuerte actualmente existente, al proletariado industrial. ‘Como consecuencia de esto al proletariado industrial le corresponde una gran importancia política; por lo tanto, la lucha en Rusia por la liberación del pulpo asfixiante del absolutismo ha llegado a ser un duelo entre éste y la clase de obreros industriales, un duelo en el cual el campesinado otorga un apoyo importante pero sin que pueda desempeñar un papel dirigente” (1905. Resultados y perspectivas, vol. 2, p. 174. Ruedo Ibérico. París, 1971).

Y continuaba:

“Armar la revolución significa en Rusia, antes que nada, armar a los obreros. Como los liberales lo sabían y lo temían, preferían desistir de crear las milicias. Sin combate, pues, abandonaron estas posiciones al absolutismo igual que el burgués Thiers abandonó París y Francia a Bismarck con el único objeto de no tener que armar a los obreros” (Ibíd., p. 168).

Sobre la cuestión de la actitud hacia los partidos burgueses, las ideas de Lenin y Trotsky estaban en completa solidaridad frente a los mencheviques, que se escondían detrás del carácter burgués de la revolución como manto de la subordinación del partido obrero a la burguesía. Al argumentar en contra de la colaboración de clases, tanto Lenin como Trotsky explicaron que sólo la clase trabajadora, en alianza con las masas campesinas, podía llevar a cabo las tareas de la revolución democrático-burguesa.

Pero, ¿cómo es posible que los trabajadores llegaran al poder en un país atrasado y semifeudal como la Rusia zarista? Trotsky respondió a este argumento de la siguiente manera en 1905:

“Es posible que el proletariado de un país económicamente atrasado llegue antes al poder que en un país capitalista evolucionado (...) En nuestra opinión la revolución rusa creará las condiciones bajo las cuales el poder puede pasar a manos del proletariado (y, en el caso de una victoria de la revolución, así tiene que ser) antes de que los políticos del liberalismo burgués tengan la oportunidad de hacer un despliegue completo de su genio político” (Ibíd, subrayado en el original).

¿Esto quiere decir, como afirmaron más tarde los estalinistas, que Trotsky negaba la naturaleza burguesa de la revolución? El propio Trotsky lo explica:

“En la revolución de comienzos del siglo XX, pese a ser igualmente burguesa en virtud de sus tareas objetivas inmediatas, se bosquejó como perspectiva próxima la inevitabilidad o, por lo menos, la probabilidad del dominio político del proletariado. El propio proletariado se ocupará, con toda seguridad, de que este dominio no llegue a ser un ‘episodio’ meramente pasajero tal como lo pretenden algunos filisteos realistas. Pero ahora podemos ya formular la pregunta: ¿tiene qué fracasar forzosamente la dictadura del proletariado entre los límites que determina la revolución burguesa o puede percibir, en las condiciones dadas de la historia universal, la perspectiva de una victoria después de haber reventado este marco limitado? Aquí nos urgen algunas cuestiones tácticas: ¿Debemos dirigir la acción conscientemente hacia un gobierno obrero, en la medida en que el desarrollo revolucionario nos acerque a esta etapa, o bien tenemos que considerar, en dicho momento, el poder político como una desgracia que la revolución quiere cargar sobre los obreros, siendo preferible evitarla?” (Ibíd., vol. 2, p. 175. El subrayado es nuestro).

En 1905 Trotsky era el único dispuesto a defender la idea de que era posible que la revolución socialista triunfara en Rusia antes que en Europa occidental. Lenin todavía tenía una posición poco clara. En general, la posición de Trotsky era muy cercana a la de los bolcheviques, como admitiría más tarde el propio Lenin. Sin embargo, en 1905 sólo Trotsky estaba preparado para plantear la necesidad de la revolución socialista en Rusia de una manera tan clara y audaz. Doce años después, la historia probaría que tenía razón.

Unión política

En el período de auge revolucionario, las dos alas del movimiento se habían unido una vez más. Pero la unidad había sido más formal que real. Y con una nueva pausa en el movimiento, la tendencia de los mencheviques hacia el oportunismo resurgió una vez más, encontrando un claro eco en la famosa declaración de Pléjanov: “Los trabajadores no deberían haber tomado las armas”. Las diferencias entre las dos tendencias surgieron una vez más de manera aguda. Y nuevamente Trotsky se encontró en una posición política muy similar a la de los bolcheviques.

La verdadera diferencia entre Lenin y Trotsky en este período no fue por la política sino por la tendencia “conciliadora” de Trotsky. Para usar una expresión poco amable, Trotsky era un “traficante de la unidad”. Sin embargo, de ninguna manera estaba sólo en esto. Trotsky había abogado constantemente por la reunificación en su diario Nachalo, y había intentado permanecer al margen de la lucha entre facciones, pero fue arrestado y encarcelado por su papel en el Soviet antes de que se celebrara el Cuarto Congreso (de Unidad) en Estocolmo.

El progreso de la revolución había dado un tremendo impulso al movimiento por la reunificación de las fuerzas del marxismo ruso. Los trabajadores bolcheviques y mencheviques lucharon hombro con hombro bajo las mismas consignas; los comités rivales del Partido se fusionaron espontáneamente. La revolución unió a los trabajadores de ambas facciones. A lo largo de la segunda mitad de 1905 hubo un proceso continuo y espontáneo de unidad desde abajo. Sin esperar una dirección desde arriba, las organizaciones de los partidos bolchevique y menchevique simplemente se fusionaron. Este hecho expresaba en parte el instinto natural de unidad de los trabajadores, pero también el hecho, como ya hemos visto, de que los dirigentes mencheviques habían sido empujados hacia la izquierda por la presión de sus propias bases. Finalmente, a sugerencia del Comité Central bolchevique, incluido Lenin, se pusieron en marcha medidas para lograr la reunificación. En diciembre de 1905, los dos liderazgos se habían reunido efectivamente. Ahora había un Comité Central unido.

El Congreso de Unidad se convocó en mayo de 1906 en Estocolmo, pero para entonces la ola revolucionaria estaba menguando y, con ella, el espíritu de lucha y los discursos de “izquierda” de los mencheviques. Era inevitable un conflicto entre los revolucionarios consecuentes y los que ya estaban abandonando a las masas y acomodándose a la reacción. La derrota de la insurrección de Moscú en diciembre marcó el comienzo del fin de la Revolución de 1905.

Los acontecimientos de diciembre también marcaron un cambio decisivo en la actitud de los llamados “liberales”. Todos los burgueses hasta el último hombre (y mujer) unidos contra la "locura" de diciembre. De hecho, los liberales ya habían pasado a la reacción en octubre, después de que el zar concediera una nueva constitución. Pero ahora emergieron en sus verdaderos colores. Por supuesto, no era la primera vez en la historia que veíamos un fenómeno de este tipo. Exactamente lo mismo ocurrió en la revolución de 1848, como explicaron Marx y Engels.

En efecto, los mencheviques abogaban por la capitulación ante la burguesía liberal, que en la práctica se había pasado al monarquismo constitucional y se había rendido a la autocracia. La esencia de la diferencia de Lenin con los mencheviques era precisamente esta:

“El ala derecha de nuestro partido no cree en la victoria completa del presente, es decir, la revolución democrática burguesa en Rusia; teme tal victoria; no pone enfática y definitivamente la consigna de tal victoria ante el pueblo. Está siendo engañada constantemente por la idea esencialmente errónea, que en realidad es una vulgarización del marxismo, de que sólo la burguesía puede ‘hacer’ independientemente la revolución burguesa, o que sólo la burguesía debe dirigir la revolución burguesa. El papel del proletariado como vanguardia en la lucha por la victoria completa y decisiva de la revolución burguesa no está claro para los socialdemócratas de derecha.” (V.I. Lenin, Obras completas, vol. 10, págs. 377-8.)

Como Trotsky, Lenin estaba a favor de la unidad organizativa, pero no abandonó ni por un momento la lucha ideológica, manteniendo una posición firme sobre todas las cuestiones básicas de táctica y perspectivas. En la práctica, mientras el Partido estaba formalmente unido, desde el principio se dividió en dos tendencias opuestas: la revolucionaria y la oportunista. Reformismo o revolución, colaboración de clases o política proletaria independiente. Éstas eran las cuestiones básicas que separaban al bolchevismo del menchevismo. Las diferencias básicas surgieron de inmediato sobre la actitud hacia la Duma y los partidos burgueses. Sobre estas cuestiones fundamentales, la posición de Lenin y Trotsky era idéntica, como señaló el propio Lenin en el Quinto Congreso (Londres) del POSDR (1907). En el curso del debate sobre la actitud hacia los partidos burgueses, Lenin comentó:

“Trotsky expresó, en forma impresa [su acuerdo con la opinión] sobre la comunidad económica de intereses entre el proletariado y el campesinado en la actual revolución en Rusia. Trotsky reconoció la permisibilidad y utilidad de un bloque de izquierda contra la burguesía liberal. Estos hechos me bastan para reconocer que Trotsky se ha acercado a nuestros puntos de vista ... [así] tenemos aquí solidaridad en puntos fundamentales en la cuestión de la actitud hacia los partidos burgueses. (VI Lenin, Works, vol. 12, p. 470)

Desde un punto de vista diferente, Trotsky luchaba por lo mismo que Lenin. Su periódico Pravda, con sede en Viena, gozó de gran popularidad. Varios líderes bolcheviques favorecieron el uso de Pravda con el propósito de lograr una fusión de bolcheviques y mencheviques partidarios. En esta reunión de París, Kamenev y Zinoviev, ahora colaboradores más cercanos de Lenin, propusieron el cierre de Proletary y propusieron que se aceptara a Pravda como órgano oficial del Comité Central del POSDR. Esta posición también fue apoyada por otros como Tomsky. En efecto, la propuesta fue aprobada en contra de la oposición de Lenin, quien contrapuso la creación de un periódico bolchevique popular y una revista teórica mensual. Al final, se llegó a un compromiso mediante el cual Proletary seguiría apareciendo, pero no más de una vez al mes. Mientras tanto, se acordó entablar negociaciones con Trotsky con miras a convertir la Pravda de Viena en el órgano oficial del CC del POSDR. Este incidente muestra la fuerza de las tendencias conciliadoras en las filas de los bolcheviques, y también nos dice bastante sobre la actitud de los bolcheviques hacia Trotsky en este período.

El error fundamental de Trotsky en este período, como hemos señalado, reside en su “conciliacionismo”, la idea de la posibilidad de unidad entre bolcheviques y mencheviques. Esto fue lo que se llamó “trotskismo”. Trotsky usó su artículo para este propósito y durante un tiempo pareció estar a punto de lograrlo. Muchos líderes bolcheviques estaban de acuerdo con él en esta cuestión. En el CC, los bolcheviques N. A. Rozhkov y V. P. Noguin eran conciliadores, al igual que los miembros del consejo editorial de Sotsial Demokrat, Kamenev y Zinoviev.

La acalorada denuncia de Lenin del “trotskismo” (es decir, la conciliación) en este momento estaba dirigida a los bolcheviques que se inclinaban por esta posición. Ver carta a Zinoviev 11 (24) de agosto de 1909. En estos y otros escritos de este período, Lenin se refiere a Trotsky en términos muy duros. En general, no se sabe que la principal razón de la dureza del tono de Lenin al polemizar contra Trotsky durante este período y hasta la Revolución de febrero fue precisamente la persistencia de tales tendencias dentro del Partido Bolchevique.

Trotsky había irritado a Lenin por su negativa a unirse a la tendencia bolchevique, aunque no había diferencias políticas reales que los separaran. Se aferraba a la opinión de que, tarde o temprano, una nueva ola revolucionaria empujaría a los mejores elementos de ambas tendencias a unir fuerzas. Al aferrarse a esta posición “conciliadora” Trotsky cometió el error más grave de su vida, como él mismo admitió mucho más tarde.

Sin embargo, no debemos olvidar que las cosas no estaban tan claras en ese momento. El mismo Lenin, en más de una ocasión, trató de acercarse a ciertas capas dentro de los mencheviques. En 1908 llegó a un acuerdo con Pléjanov y, según Lunacharsky, “soñaba con una alianza con Mártov”. Pero la experiencia demostraría que esto era imposible. Las dos tendencias, la revolucionaria y la reformista, evolucionaban en dos direcciones opuestas. Tarde o temprano, una ruptura total era inevitable.

Por iniciativa de Trotsky, el movimiento hacia la unidad dio lugar a un pleno especial para expulsar a los liquidadores de derecha y los otzovistas de ultraizquierda y establecer la unidad entre los bolcheviques y los mencheviques de izquierda. Lenin se opuso a esto. Se opuso a la participación en un Pleno de elementos que, de facto, se habían colocado fuera del partido. Al final, se demostró que el escepticismo de Lenin estaba bien fundado. La deriva hacia la derecha de los mencheviques había ido demasiado lejos. Los mencheviques de izquierda (en torno a Mártov) se negaron a romper con la derecha y el intento de unidad pronto fracasó como resultado de diferencias irreconciliables. Trotsky luego admitió honestamente su error en esta cuestión. Lenin sacó las conclusiones necesarias y rompió decisivamente con los mencheviques en 1912, la verdadera fecha del establecimiento del Partido Bolchevique.

En 1911 se abrió un nuevo período de luchas que continuó hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial. La clase trabajadora, recién despertada, rápidamente gravitó hacia el ala izquierda. En estas circunstancias, el vínculo con los mencheviques fue un obstáculo para el desarrollo del Partido. La decisión de Lenin de romper con los mencheviques y organizar un partido separado estaba totalmente justificada por los acontecimientos. Muy pronto los bolcheviques representaron la mayoría decisiva de la clase trabajadora: en el período 1912-1914, cuatro quintas partes de los trabajadores organizados de San Petersburgo apoyaron a los bolcheviques.

El lanzamiento de un diario bolchevique, que tomó el nombre de Pravda, jugó un papel central, una medida que amargó aún más las relaciones con Trotsky. Pero todas sus protestas fueron en vano. En lo que respecta a la mayoría de los trabajadores activos, los mencheviques habían sido desacreditados por su política de colaboración con la burguesía. Trotsky una vez más se pronunció contra la escisión, intentando, sin éxito, trabajar por la unidad. Fue este error lo que lo separó de Lenin. Sin embargo, fue un error honesto, el error de un revolucionario genuino con los intereses del movimiento en el fondo. Muchos años después, Trotsky enfrentó francamente su error. En 1924, Trotsky escribió a la Oficina de Historia del Partido:

“Como he dicho muchas veces, en mis desacuerdos con el bolchevismo en toda una serie de temas fundamentales, fui yo el que estaba equivocado. Para resumir en pocas palabras la naturaleza y alcance de mis primeros desencuentros con el bolchevismo debo decir: durante todo el tiempo en que permanecí fuera del Partido Bolchevique, en ese período en que mis diferencias con el bolchevismo alcanzaron su punto álgido, la distancia que me separaba de las opiniones de Lenin nunca fue tan grande como la distancia que separa la actual posición de Stalin-Bujarin de los fundamentos del marxismo y el leninismo”.

Así, de manera directa, honesta, Trotsky revela y explica sus propios errores y señala que en la cuestión del conciliacionismo, Lenin había tenido razón desde el principio. Sin embargo, desarrollos mucho mayores pronto harían irrelevantes las viejas diferencias entre Lenin y Trotsky. La división en Rusia fue solo una anticipación de otra división mayor que tendría lugar dos años más tarde a nivel internacional. Y en esta cuestión decisiva, Lenin y Trotsky volvieron a estar del mismo lado.

La Primera Guerra Mundial

La decisión de los líderes de los partidos de la Internacional Socialista de apoyar a “su” burguesía en 1914 fue la mayor traición en la historia del movimiento obrero mundial. Llegó como un rayo, conmocionando y desorientando a las filas de la Internacional. La posición de los líderes de la Segunda Internacional hacia la Primera Guerra Mundial significó el colapso de facto de la Internacional. Desde agosto de 1914 en adelante, la cuestión de la guerra captó la atención de los socialistas de todos los países.

Muy pocas personas lograron mantener su rumbo en este momento. Lenin en Rusia y Rosa Luxemburg y Karl Liebknecht en Alemania, los líderes de los socialdemócratas serbios, James Connolly en Irlanda y John Maclean en Escocia fueron excepciones a la regla. Desde el principio, Trotsky adoptó una clara posición revolucionaria contra la guerra, como se expresa en su libro La guerra y la internacional. En la Conferencia de Zimmerwald de 1915, que reunió a todos los socialistas que se oponían a la guerra, Trotsky fue el encargado de redactar el Manifiesto, que fue aprobado por todos los delegados, a pesar de las diferencias entre ellos.

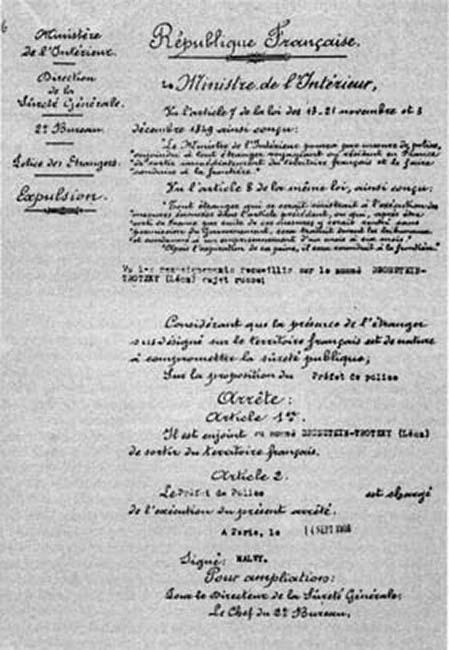

En París, Trotsky publicó una revista rusa que defendía los principios del internacionalismo revolucionario, Nashe Slovo. Contaban con pocos colaboradores e incluso menos dinero, pero con enormes sacrificios lograron publicar la revista a diario, un logro único, inigualable por ninguna otra tendencia del movimiento ruso, incluidos los bolcheviques de la época. Durante dos años y medio, bajo la atenta mirada del censor, Nashe Slovo llevó una existencia precaria hasta que las autoridades francesas, bajo la presión del gobierno ruso, cerraron la revista. Durante un motín en la flota rusa en Toulon, se encontraron copias del periódico de Trotsky en posesión de algunos de los marineros, y usando esto como excusa, las autoridades francesas deportaron a Trotsky a fines de 1916.

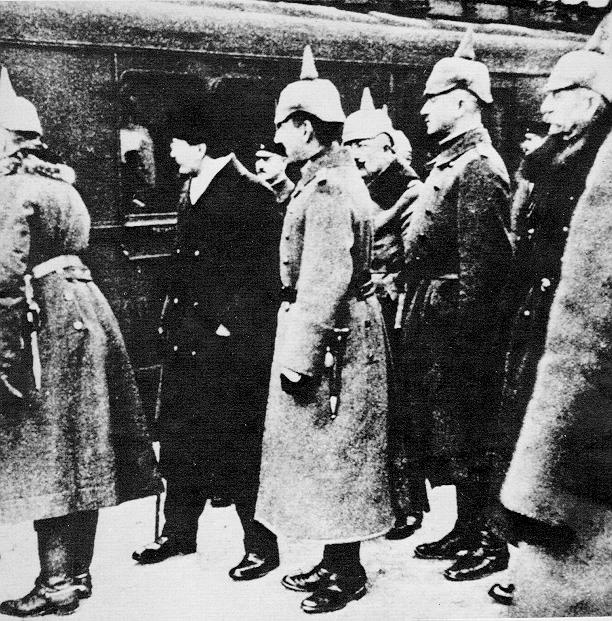

Después de un breve período en España, donde Trotsky conoció el interior de las cárceles españolas, fue nuevamente deportado a Nueva York, donde colaboró con Bujarin y otros revolucionarios rusos en la publicación del periódico Novy Mir. Todavía estaba trabajando en este documento cuando llegaron los primeros informes confusos sobre un levantamiento en Petrogrado. Había comenzado la segunda revolución rusa.

Lenin y Trotsky en 1917

La política revolucionaria es una ciencia. El estudio de las revoluciones pasadas es un método mediante el cual nos preparamos para el futuro. La teoría no es un extra opcional, sino una guía vital para la acción. Cuando, antes de la Primera Guerra Mundial, Trotsky defendió la idea de la posibilidad de una revolución proletaria en Rusia antes de la revolución en Europa Occidental, nadie lo tomó en serio. Sólo en octubre de 1917 se demostró la superioridad del método marxista de Trotsky.

Cuando estalló la revolución de febrero, Lenin estaba en Suiza y Trotsky en Nueva York. Aunque estaban muy lejos de la revolución y el uno del otro, sacaron las mismas conclusiones. Los artículos de Trotsky en Novy Mir y las Cartas desde lejos de Lenin son prácticamente idénticos en lo que respecta a las cuestiones fundamentales relativas a la revolución: la actitud hacia el campesinado y la burguesía liberal, el Gobierno Provisional y la revolución mundial.

A pesar de todos los intentos de los estalinistas de falsificar la situación real mediante la construcción de un muro chino entre Lenin y Trotsky, los hechos hablan por sí mismos: en el momento decisivo de la revolución misma, el “trotskismo” y el leninismo eran la misma cosa.

Para Lenin, como para Trotsky, el año 1917 marcó el punto de inflexión decisivo, que hizo irrelevantes todas las viejas polémicas con Trotsky. Por eso Lenin nunca tuvo ocasión de referirse a ellos después de 1917. Lenin, en su última palabra al Partido Comunista Ruso (el famoso Testamento suprimido, que los estalinistas ocultaron durante décadas) advirtió que el pasado no bolchevique de Trotsky no debería ser usado contra él. Esta fue la última palabra de Lenin sobre Trotsky y su relación con el Partido Bolchevique, antes de 1917.

Con la única excepción de Lenin, los demás líderes bolcheviques no habían entendido la situación y estaban abrumados por los acontecimientos. Es una ley histórica que durante una situación revolucionaria el partido, y sobre todo su dirección, siempre se encuentra bajo la enorme presión del enemigo de clase, de la “opinión pública” burguesa, e incluso de los prejuicios de las masas trabajadoras. Ninguno de los líderes bolcheviques de Petrogrado fue capaz de resistir estas presiones. Ninguno planteaba la necesidad de que el proletariado tomara el poder como única vía para hacer avanzar la revolución. Todos habían abandonado una perspectiva de clase y habían adoptado una posición democrática vulgar. Stalin estaba a favor de apoyar “críticamente” al Gobierno Provisional y fusionarse con los mencheviques. Kamenev, Rykov, Molotov y los demás mantenían la misma posición.

Sólo después de la llegada de Lenin, el Partido Bolchevique cambió de posición, después de una lucha interna en torno a las Tesis de abril de Lenin publicadas en Pravda con su firma. Nadie estaba dispuesto a identificarse con esta posición. Lo cierto es que no habían entendido el método de Lenin y habían transformado las consignas de 1905 en un fetiche. El “crimen” de Trotsky consistió en el hecho de que había previsto todo esto mucho antes de que se desarrollaran los hechos. En 1917, los hechos mismos demostraron que la teoría de la Revolución Permanente era correcta.

A partir de ese momento no hubo nada que separara políticamente a Trotsky de Lenin. Todas las diferencias del pasado dejaron de existir. Cuando Trotsky regresó a Petrogrado en mayo de 1917, Lenin y Zinoviev asistieron a la ceremonia de bienvenida organizada por el Mezhrayontsy (“Comité Inter distritos”). En esta reunión, Trotsky declaró que ya no defendía la unidad de bolcheviques y mencheviques. Sólo aquellos que habían roto con el social patriotismo deberían unirse ahora bajo la bandera de una nueva Internacional. De hecho, desde el momento de la llegada de Trotsky, habló y actuó en solidaridad con los bolcheviques. Al comentar sobre esto, el bolchevique Raskolnikov recordó que:

“Lev Davidovich [Trotsky] en ese momento no era militante formal de nuestro partido, pero en la práctica trabajó continuamente en él desde el primer día que llegó de Estados Unidos. En cualquier caso, inmediatamente después de su primer discurso en el Sóviet, todos le consideraban como uno de los dirigentes de nuestro partido” (Proletarskaya Revolutsia, 1923, p. 71).

Sobre las controversias del pasado, el mismo escritor comentó:

“Los ecos de las polémicas previas a la guerra habían desaparecido completamente. No existían diferencias entre la táctica de Lenin y Trotsky. Esta fusión, que ya se podía observar durante la guerra, se logró definitivamente desde el momento en que Trotsky regresó a Rusia. A partir de su primer discurso público todos nosotros, los antiguos leninistas, le consideramos uno de los nuestros” (Ibíd., p. 150).

Si Trotsky no entró inmediatamente al Partido Bolchevique no fue por ningún tipo de desacuerdo político (ya había hecho público su deseo de afiliarse después de la discusión con Lenin y sus colegas), sino porque quería ganar para el partido a la organización del Mezhrayontsi, que aglutinaba a cuatro mil trabajadores de Petrogrado y muchas destacadas figuras de la izquierda, como Uritsky, Joffe, Lunacharsky, Riazánov, Volodarsky y otros, que después jugaron un importante papel en la dirección del Partido Bolchevique.

Como explicó en su testimonio a la Comisión Dewey:

“Trabajaba junto con el Partido Bolchevique. Había un grupo en Petrogrado que era el mismo programáticamente que el Partido Bolchevique, pero organizativamente independiente. Consulté a Lenin sobre si sería bueno que entrara inmediatamente en el Partido Bolchevique, o si sería mejor que entrara con esta buena organización obrera que tenía tres o cuatro mil revolucionarios” (The case of Leon Trotsky, p. 21).

Sobre el Congreso de los Soviets de toda Rusia celebrado a principios de junio, que todavía estaba dominado por mencheviques y socialrevolucionarios, E. H. Carr, refiriéndose a Trotsky y Mezhrayontsy, observa que:

“Trotsky y Lunacharsky estuvieron entre los diez delegados de los ‘socialdemócratas unificados’ que apoyaron sólidamente a los bolcheviques durante las tres semanas del congreso” (E. H. Carr, The Bolshevik Revolution, vol. 1, p. 89).

Para acelerar la admisión del Mezhrayontsi a los bolcheviques, a la que se oponían algunos de los líderes, Trotsky escribió en Pravda la siguiente declaración:

“En mi opinión en el momento actual [julio] no existen diferencias ni de principios ni de tácticas entre las organizaciones Interdistrito y los bolcheviques. Por consiguiente, no hay motivos que justifiquen la existencia separada de ambas organizaciones” (énfasis nuestro).

En mayo de 1917, incluso antes de que Trotsky se uniera formalmente al Partido Bolchevique, Lenin propuso que lo nombraran editor en jefe de Pravda, y de paso recordó la calidad de primer nivel del Russkaya Gazeta (el periódico que Trotsky había asumido y transformado en Nachalo en 1905). Este hecho se dio a conocer en 1923 en Krasnaya Letopis No. 3 (14). Aunque la propuesta no fue aceptada por el comité editorial de Pravda, muestra con precisión la actitud de Lenin hacia Trotsky en este momento. Estaba tan ansioso de que Trotsky y sus partidarios se unieran a los bolcheviques que estaba dispuesto a ofrecerles puestos de liderazgo en el Partido y no ponerles condiciones.

Cuando el Mezhrayontsi se fusionó con el Partido Bolchevique, su membresía en el Partido Bolchevique se retrocedió a la primera vez que se unieron al Mezhrayontsi, lo que era una admisión pública de que no había habido diferencias importantes entre los dos grupos. Una nota a las obras de Lenin publicadas en Rusia después de la revolución dice: “Sobre la cuestión de la guerra, los Mezhrayontsi ocuparon una posición internacionalista, y en sus tácticas estaban cerca de los bolcheviques”. (V. I. Lenin, Collected Word, vol. 14, p. 448.)

Después de las Jornadas de julio, la iniciativa pasó un tiempo a las fuerzas de la reacción. En los días más difíciles, cuando el Partido fue conducido a la clandestinidad, cuando Lenin y Zinoviev se vieron obligados a partir hacia Finlandia, cuando Kámenev estaba en la cárcel y los bolcheviques sometidos a calumnias descaradas como “agentes alemanes” Trotsky habló públicamente en su defensa: e identificó su posición con la de ellos. En este momento difícil y peligroso, Trotsky escribió una carta al Gobierno Provisional, que vale la pena citar en su totalidad, a la vista de la luz que arroja sobre las relaciones entre Trotsky y los bolcheviques en 1917. La carta está fechada el 23 de julio de 1917:

“Ciudadanos Ministros:”

“He tenido conocimiento que en relación a los acontecimientos de los días 16 y 17 de julio, se ha decretado una orden judicial de arresto de Lenin, Zinóviev y Kámenev pero no mío. Me gustaría, por tanto, llamar su atención en los siguientes puntos:”

“1. Estoy de acuerdo con las principales tesis de Lenin, Zinóviev y Kámenev y las he defendido tanto en el periódico Vperiod como en mis discursos públicos.”

“2. Mi actitud con respecto a los acontecimientos del 16 y el 17 de julio fue la misma que la de ellos.”

“a) Kámenev, Zinóviev y yo conocimos los planes propuestos para el regimiento de Ametralladoras y otros regimientos en la asamblea conjunta de los Burós [Comités Ejecutivos] del 16 de julio. Inmediatamente tomamos medidas para evitar que los soldados salieran. Zinóviev y Kámenev se pusieron en contacto con los bolcheviques y yo con la organización ‘interdistritos’ (Mezhrayontsi) a la que pertenezco.”

“b) Cuando, sin embargo, a pesar de nuestros esfuerzos, tuvo lugar la manifestación, mis camaradas bolcheviques y yo pronunciamos numerosos discursos delante del Palacio de Taúrida, en los que nos declaramos a favor de la principal consigna de la multitud: ‘Todo el poder a los soviets’ pero, al mismo tiempo, hicimos un llamamiento a los manifestantes, tanto soldados como civiles, para que volvieran a sus hogares y a sus cuarteles pacífica y ordenadamente.”

“c) En la conferencia que tuvo lugar en el Palacio de Taúrida la noche del 16 al 17 de julio entre bolcheviques y algunas organizaciones de distrito, yo apoyé la moción de Kámenev de que se debería hacer todo lo posible para evitar que se repitiera la manifestación al día siguiente. Cuando, sin embargo, se supo por boca de los agitadores, que venían de diferentes distritos, que los regimientos y los trabajadores de las fábricas ya habían decidido salir y que era imposible contener a la multitud hasta que la crisis del gobierno estuviera superada, todos los allí presentes acordamos que lo mejor que podíamos hacer era dirigir la manifestación en líneas pacíficas y pedir a las masas que dejaran las armas en casa. En el transcurso del día 17 de julio, que yo pasé en el Palacio de Taúrida, los camaradas bolcheviques y yo instamos más de una vez a ello a la multitud.”

“3. El hecho de que yo no tenga relación con Pravda y no sea miembro del Partido Bolchevique no se debe a diferencias políticas, sino a ciertas circunstancias de la historia de nuestro partido que ahora carecen de importancia.”

“4. El intento de los periódicos de dar la impresión de que yo no tengo ‘nada que ver’ con los bolcheviques tiene tanto de cierto como el informe de que yo he solicitado a las autoridades que me protejan de la ‘violencia de la muchedumbre’ y de las Centurias u otros falsos rumores que han aparecido en la prensa.”

“Por todo lo que he dicho, está claro que no se me puede excluir de la orden de arresto que han decretado para Lenin, Kámenev y Zinóviev. Tampoco les puede caber ninguna duda de que soy un oponente político tan intransigente como los camaradas mencionados anteriormente. Excluirme simplemente remarca la arbitrariedad contrarrevolucionaria que se esconde tras el ataque a Lenin, Zinóviev y Kámenev” (León Trotsky, La era de la revolución permanente, Ed. Akal, pp. 98-9, énfasis nuestro).

A lo largo de todo este período, Trotsky, en decenas de ocasiones, expresó su acuerdo con la posición de los bolcheviques. Como resultado, fue nuevamente encarcelado.

Trotsky y la Revolución de Octubre

Aquí no es posible hacer justicia al papel de Trotsky durante la Revolución de Octubre. Hoy su papel es reconocido universalmente. Sin embargo, lo que podemos decir es que la experiencia de la revolución rusa demuestra la enorme importancia del factor subjetivo (es decir, el liderazgo) y del papel del individuo en la historia. El marxismo es determinista, pero no fatalista. Los viejos populistas y terroristas rusos eran “voluntaristas” y utópicos. Imaginaban que toda la historia dependía de la voluntad de los individuos, “grandes personajes” y héroes, independientemente de la situación objetiva y de las leyes de la historia. Pléjanov y los marxistas rusos llevaron a cabo una lucha implacable contra esta interpretación idealista de la historia.

Dicho esto, hay momentos en la historia de la sociedad, en los que se han desarrollado todos los factores objetivos necesarios para la revolución y, por tanto, el factor subjetivo, la dirección, se convierte en el factor decisivo. En estos momentos todo el proceso histórico depende de las actividades de un pequeño grupo de individuos, e incluso de una sola persona.

Engels explicó que hay períodos históricos en los que un período de veinte años puede transcurrir como si fuera un sólo día. Durante este período, nada parece suceder y, por mucha actividad que haya, la situación no cambia. Pero también señaló que hay períodos en los que la historia de veinte años puede concentrarse en el espacio de unas pocas semanas o incluso días. Si no hay un partido revolucionario con una dirección revolucionaria que pueda aprovechar la situación, este momento se puede perder y pueden pasar diez o veinte años antes de que se presente otra oportunidad.

En el corto espacio de nueve meses, entre febrero y octubre de 1917, surgió claramente la importancia de la cuestión de la clase, el partido y la dirección. El Partido Bolchevique fue el partido más revolucionario jamás visto en la historia. Sin embargo, a pesar de su enorme experiencia y la fuerza acumulada de la dirección, en el momento decisivo los dirigentes de Petrogrado vacilaron y entraron en crisis. En última instancia, el destino de la revolución recayó sobre los hombros de dos hombres: Lenin y Trotsky. Sin ellos, la Revolución de Octubre nunca habría tenido lugar.

A primera vista, esta afirmación parece refutar la comprensión marxista del papel del individuo en la historia. Pero los dirigentes de la socialdemocracia ya no se atreven a mirar el porvenir cara a cara. En la situación que siguió, sin el partido, Lenin y Trotsky habrían sido totalmente impotentes. Habían necesitado casi dos décadas de trabajo, construir y perfeccionar este instrumento, ganar autoridad dentro de la clase obrera y echar raíces profundas entre las masas, en las fábricas, en los cuarteles del ejército y en los distritos obreros. Un sólo individuo, por muy grande que haya sido, nunca podría haber tomado el lugar de este instrumento, que nunca se puede crear mediante la improvisación.

La clase trabajadora necesita un partido para cambiar la sociedad. Si no hay un partido revolucionario, capaz de dar una dirección consciente a la energía revolucionaria de la clase, esta energía se puede desperdiciar, de la misma manera que se pierde vapor si no hay una máquina que pueda usar su poder. Por otro lado, cada partido tiene su lado conservador. De hecho, a veces los revolucionarios pueden ser las personas más conservadoras. Este conservadurismo se desarrolla como consecuencia de años de trabajo rutinario, que es absolutamente necesario, pero que puede conducir a ciertos hábitos y tradiciones que, en una situación revolucionaria, pueden actuar como un freno, si no son superados por la dirección. En el momento decisivo, cuando la situación exige un cambio brusco en la orientación del partido, del trabajo rutinario a la toma del poder, los viejos hábitos pueden entrar en conflicto con las necesidades de la nueva situación. Es precisamente en ese contexto donde el papel del liderazgo es vital.

Un partido, como órgano de lucha de una clase contra otra, tiene alguna comparación con un ejército. Así, el partido también tiene sus generales, sus tenientes, sus cabos y sus soldados. En una revolución, como en la guerra, el momento oportuno es una cuestión de vida o muerte. Sin Lenin y Trotsky, los bolcheviques sin duda habrían corregido sus errores. ¿Pero a qué costo? La revolución no puede esperar años para que el partido corrija sus errores y el precio de las vacilaciones y las demoras es la derrota. Esto quedó claramente demostrado en la derrota de la revolución en Alemania en 1923.